老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于阿里巴巴分析投资案例和阿里巴巴投资案例ppt的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享阿里巴巴分析投资案例以及阿里巴巴投资案例ppt的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

本文目录

有没有风投公司的朋友,进来分享一下你们的投资策略,和具体的案例介绍?阿里巴巴54亿投资居然之家,阿里看中居然之家哪一点?阿里巴巴体系及收购的哪些企业企业诟病在哪里?高盛占阿里巴巴多少股份?有没有风投公司的朋友,进来分享一下你们的投资策略,和具体的案例介绍?案例1

2014年,阿里巴巴股票筹资额达到220亿美元,这依旧是迄今为止最大规模的首次公开募股。在2000年,日本电信巨头SoftBank给阿里巴巴投资了2000万美元,持有34%的股份。这次IPO让阿里巴巴的市值达到了2310亿美元,而软银在阿里持有的股份价值也超过了600亿美元。

当软银投资的时候,阿里巴巴依旧是采用预营收模式。软银的创始人孙正义之所以决定进行投资,原因在于他知道互联网将要改变中国,日本和美国已经先一步受到了互联网的影响。在1999年,他与20名中国互联网企业家进行了见面,最终挑选出一个人进行投资。那个人就是马云。

“我们不谈营收,甚至没有谈到商业模型,我们只是聊了聊共同的愿景。”马云之后说道。

模式一投人

找项目最重要的是找对人,什么项目都有人做,关键是看什么人。那么投资人是怎么挑人的呢?

一般来说,天使投资人青睐的创始人分为三个“梯队”——

有过成功创业经历的连续创业者是“第一梯队”,其中又以有过上市经历的为佳。比如曾把金山推向IPO,后来创办小米的雷军;其次是有过成功收购、并购经历,或有过几轮成功融资经验的创业者,比如曾一手缔结赶集网,被58同城合并后又重新上路开创“瓜子二手车”平台的杨浩涌。

“BAT”或某行业内顶尖公司的高级管理人员是“第二梯队”。除从业经历背书之外,自带资源优势的天使轮创始人也在投资人优先考虑之列。但是要防范这一类互联网边缘人:一般30多岁到40岁,都有连续的大公司经历,从B到A,再从A到3,但基本做的都是大公司的边缘性业务,好像大公司的成功和他都有关系,但细问之下,要么含糊其辞,要么他所管的业务都被裁撤了。这样的人欺骗性很大,但其中可用之才寥寥无几。

某领域很有经验的圈内KOL或者创业失败者为“第三梯队”,毕竟在“双创”语境下,经验和创业项目的相关性在此间占据重要地位,每个投资人都会基于此分辨出创始团队的强弱对比。

比较特殊的是内容创业者,基于此类行业内有专业的产业基金,以及文化产业自身独具的特性,投资人对于其创始团队的甄别又自成体系,但归根结底左不过对经验履历的考量,“投人”的本质还是不会变。比如影片众筹,看似开拍或正式完成之前只有一个样片或脚本概念,但是实际上真正对资本有吸引力的确是其幕后的执行团队。自带声望和资源光环的圈内人下场众筹的效果和几无背景的创始人相比,高下立判。

人是世间一切事物中最可宝贵的资源,只要有了人,什么样的人间奇迹都可以创造出来,包括资本增值的奇迹在内。

模式二投产品/技术

产品、技术代表着生产力,代表着实实在在的价值。好的产品,不论价格比同类产品贵多少,靠口碑就能口口相传。现在的投融资市场,玩模式、关系等各种虚的已经忽悠不动投资人了,能让投资人“秒投”的,一定是市场里做的非常领先的技术/产品或者创新型的技术/产品。

模式三投模式

很多本质上是金融类项目,都是靠创造、宣传(忽悠)各种模式而拿到风投,例如押金类项目(各种共享XX),贷款分期类项目(长租公寓类为典型)及借新还旧类项目(庞氏骗局型P2P为典型)风投投这样的项目,本质上实在博接盘侠,要么是等后续投资者接盘,这样是博广大不明真相的群众接盘。可以说投此类项目的不是蠢就是坏。

模式四投行情

行情由什么决定呢?中国是政策市,国家层面的政策深刻影响甚至决定了某些行业的命运。社会是个混沌体,短期会有些意外事件也会倒逼政策出台(游戏、贷款、网约车事件、某些大人物上台),从而突然让一个行业由盛转衰。但是长期看,能看懂货币政策影响下的货币政策、贷款政策的人,更能抓住所谓的“国运”(例如房地产、数字货币)从而顶风投入大笔资金。

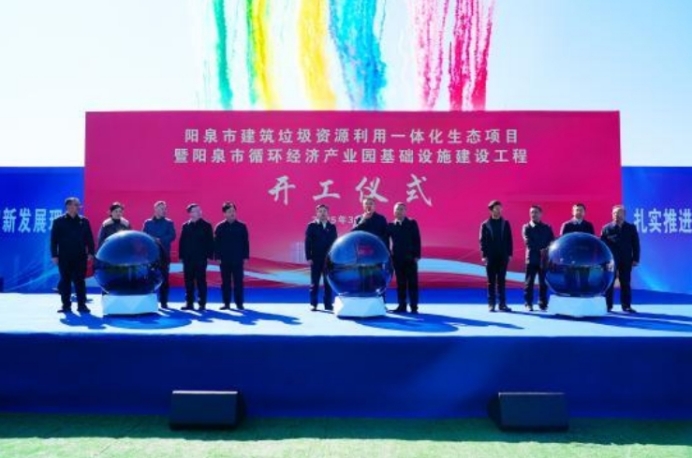

阿里巴巴54亿投资居然之家,阿里看中居然之家哪一点?2月11日,北京居然之家投资控股集团有限公司与阿里巴巴集团共同宣布达成新零售战略合作:阿里巴巴以及关联投资方向居然之家投资54.53亿元人民币,持有其15%的股份。双方将运用各自优势,在家居领域开启新零售的全新时代。

除了阿里之外,居然之家此次还吸引了包括泰康集团、加华伟业资本等投资机构的联合投资,合计达130亿元。这将是2018年国内家居界首单百亿级别的战略融资合作。

据悉,这次战略合作具有重要的标杆价值,它是阿里巴巴“新零售”战略和平台赋能传统零售企业转型的又一典型案例。它展现出若干重要而关键的趋势,“新零售”不仅是线上和线下的融合,更是综合性平台和专业性渠道的融合,数据、商品和服务之间的互动关系被全新重构,而零售平台将对生产环节形成深度反哺。

居然之家是国内家居行业龙头企业,以家居为主体,以电商、物流为支撑的大型商业连锁集团公司。截至2017年底,已在全国开设223家门店,市场销售额超600亿元。按照规划,居然之家将在2022年之前实现线上线下完全融合,实体店数量超过600家,市场年销售额超过1000亿元,成为中国家居行业第一品牌。

居然之家近期大幅发力新零售。成立北京居然之家新零售发展有限公司。从“大家居”向“大消费”转型,经营范围从家居产业延伸至跨境电商、进口食品超市、数码智能商品代理、院线餐饮、儿童培训和娱乐、体育健身、居家养老等业务。

根据协议,阿里巴巴将协助居然之家卖场的全面数字化升级,基于双方会员系统打通和商品数字化,实现消费者选建材、买家具的场景重构和体验升级。同时双方将共同打造云装修平台,从装修设计、材料购买和施工管理全链路重构家装行业模式。

这将使正在中国蓬勃推进的新零售浪潮再汇入一股扎实的洪流,数据驱动再添新场景,业态创新再启新局面,家居行业商业基础设施再次全面升级。至于阿里和居然之家的渊源,早就有业内人士对此进行过分析,从居然之家董事长汪林朋进入湖畔大学的那一刻,就注定了今天阿里和居然之家的关系。按照汪林朋的个性,像他这种规模的企业和这个年龄段的企业家,再去这样上课并不是容易的事情,“要么真想学,要么有所图。”

所以阿里和居然之家的牵手,可以说是阿里迈入家居行业的重要一步。对于居然之家而言,也将带来巨大的战略价值。据业内人士分析,引入投资后的居然之家将以大数据、人工智能为依托,给中国家居行业乃至商业流通领域带来极为深刻的变革,极有可能重塑家居行业乃至商业流通领域的格局。

阿里巴巴体系及收购的哪些企业企业诟病在哪里?首先,我们大体列举下阿里巴巴收购的企业:

一、搜索引擎,典型案例:雅虎中国、搜狗

二、本地生活领域,典型案例:口碑网、美团、快的打车、高德

地图三、电商服务,典型案例:中国万网、宝尊电商、深圳一达通

四、社交与移动互联网,典型案例:微博、陌陌、UC浏览器

其次,关于这些企业的诟病:我们以雅虎为例:

2005年10月,阿里巴巴集团与美国雅虎达成长期战略合作伙伴关系。阿里巴巴收购雅虎美国在中国的全部资产,并获得雅虎中国的运营权,雅虎美国投资10亿美元成为阿里巴巴集团的战略股东。雅虎共同创始人兼首席财务官杨致远成为阿里巴巴集团4人董事会成员之一,董事会主席是马云。七年来,阿里巴巴与雅虎的关系并不和谐,2009年1月雅虎CEO对阿里巴巴在中国处理雅虎品牌的方式表示不满,2010年2月阿里巴巴曾提议回购雅虎所持股权,但在当年6月份这项谈判宣告破裂。阿里巴巴摆脱后顾之忧雅虎是阿里巴巴的第一大股东,如今,阿里巴巴的发展势头相当旺盛,可谓如日中天。其管理团队非常担心管理权失控,一旦某日股东要求更换一批管理人员,现有管理团队的成果就将被窃取,因此,管理团队对这种情况很不满。“马云建立阿里巴巴是为了实现他的商业理想,他要解决中小企业发展问题,解决很多人的就业问题。但在中国发展势头这么好的一个企业如果被外国资本垄断,那他的理想可能就无法完成。”华林证券财富管理中心首席投资顾问曹雷对中国经济时报记者表示,中国市场非常庞大,阿里巴巴未来还有很多事情可做。它不愿再为雅虎这样的大股东打工,管理团队也一直希望雅虎不要插手。在面对Facebook、Google这些强大对手时,雅虎自身发展也是步履维艰,它对阿里巴巴的投资可谓最正确的选择。因此,雅虎也很看重这一点。而马云的团队为了收回股权,想了很多对策谈判,甚至剥离了支付宝。如今回收了股权,未来的经营发展不再有后顾之忧,可以按自己的计划做战略部署了。

实际上,由阿里巴巴集团于2003年5月10日投资创立的淘宝网,如今已是亚太地区最大的网络零售商圈。马云曾说:“淘宝绝对不会只呆在中国;淘宝不属于中国,它来自中国,它属于整个世界,属于这一代人。”“要进入一个市场,首先要研究当地市场,包括国外市场对中国平台是否认可、竞争对手是否强大等都有待考察。”曹雷表示,如果当地市场庞大、竞争对手弱、对中国商品有旺盛需求,这样的市场则较易建立。

雅虎能否翻身取决于创新

“雅虎是杨致远一手创建的,但他也不得不离职。依现有情况看,雅虎的发展已经十分受限。”易观国际分析师齐剑哲在接受中国经济时报记者采访时表示,股东和投资人一直希望通过出售亚洲资产来套现或者获得相应回报。阿里巴巴是雅虎目前亚洲资产的核心部分,股东对套现的需求一直非常强烈。目前,雅虎股票与2006年的最高值相比已下跌64%,其广告收入也在被Facebook、Google等蚕食。对此,齐剑哲分析,雅虎原有的业务已经失去竞争力,亟须作出改变。

曹雷也认为,雅虎的创新性不足且自身战略方向不清晰,仍在沿用过去的经营方式,并未不断创新业务。因此,其市场份额难免被蚕食。如果雅虎仍坚守门户网站,其广告费收入和入口流量都会大幅下降,继而导致自身价值下降。

“互联网的新技术、新方式都在形成当中,雅虎未来仍有翻身机会,但这需要相当长的时间。”曹雷强调,需要公司内部团结以及股东对雅虎的支持,但是,如果雅虎没有创新能力,那它实现翻身就十分困难。

高盛占阿里巴巴多少股份?高盛占阿里巴巴多少股份?这是一个非常神秘的问题。这个问题表面上看起来很简单,高盛目前没有阿里巴巴的股份了,历史上高盛曾经投资过阿里巴巴,而且占了不低的股份。可惜的是,高盛这样的纯财务投资的机构,只看重短期的财务收益,并未坚持下来。但是,问题真的那么简单吗?高盛历史上投资过阿里巴巴,某种程度上也成就了阿里巴巴。高盛是全球一流的投行,它也曾经是阿里巴巴的贵人。

1999年,高盛联合富达投资等投资机构,首轮投资阿里巴巴500万美元。正是这宝贵的500万美元,帮助马云撑过了创业初期最艰难的那段时光,也让阿里巴巴从此名声大噪,这才有了后来软银孙正义的故事。

当时阿里巴巴还在初创阶段,高盛投资这500万美元,当时也是阿里巴巴急需的,据说占股接近50%!

这是非常高的占股比例了!

但是,资本都是逐利的,

后来的故事,使高盛错失全球最大的IPO!

高盛退出阿里巴巴,成为最大的投资败笔!随后全球互联网泡沫的破灭,高盛开始对互联网产生了怀疑。

2004年,高盛以2200万美元抛售了手里的阿里巴巴的股权,短短五年的时间,高盛在阿里巴巴的投资,收益翻了四倍多。如果仅从财务投资的角度看,这笔投资还是合格的!

但相比之下,那些从高盛手中买下股份的投资者,如今已经拿到了80倍的收益。事实证明,阿里巴巴成为了高盛集团投资的最大败笔。

到今天为止,高盛在阿里巴巴已经没有一分股份,作为全球最成功的投行,更是阿里巴巴早期的投资者之一,这不能不说是一大遗憾!

马云有句话说的好,今天那些瞧不起我们的人,明天我们会让他们高攀不起。

高盛错失阿里巴巴IPO,也是全球非常著名的投资失败案例,估计高盛公司也为此后悔不已。

尤其是如今看到软银仅仅以投入阿里巴巴2000万美金,成就如今的商业帝国,谁能不后悔?

当然,高盛是一家投行,它从财务投资收益的角度看问题,也无可厚非。

高盛欲与阿里巴巴再续前缘?据说,今年8月,高盛欲与阿里巴巴再次合作,参与蚂蚁集团的IPO,被阿里巴巴婉拒。

相信高盛想要参与蚂蚁集团的IPO,此事可能不是空穴来风。

报道称,阿里向高盛及美银表示,如果要与其合作,应避免做竞争对手的生意。阿里是持有蚂蚁集团约三分之一的股权。

高盛及美银曾协助拼多多、京东等上市,这些公司均是阿里的竞争对手。

这种商业理由似乎合情合理,但相信背后的原因绝不至于如此简单。阿里巴巴也不得考虑中国相关方面及民众的反应。

当然,如今,蚂蚁集团已经暂停IPO,此事也不了了之了。

阿里巴巴分析投资案例的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于阿里巴巴投资案例ppt、阿里巴巴分析投资案例的信息别忘了在本站进行查找哦。